“双减”后家长如何适应变化

来源:中国教育报 发表时间:2021-12-06

“双减”下,家长的心态有了哪些变化?当下家长们如何更好地适应变化?

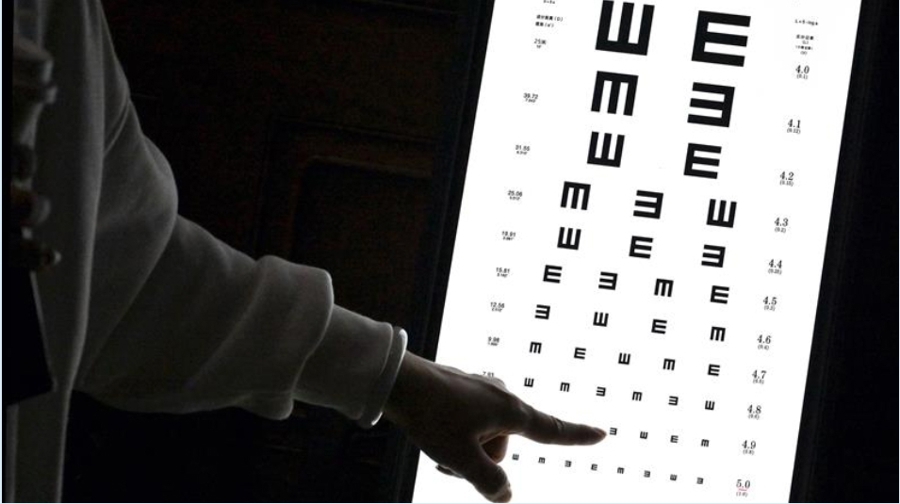

家长应重新认识“焦虑”

“双减”后,孩子在校时间变长,回家学习任务减轻,考试、测验得到严格控制,不少家长对于孩子的学习过程缺乏了解和掌握,一定程度上会增加担心和焦虑。学校应积极帮助学生做好学习规划、补差培优,用减负提质的效果让家长吃下“定心丸”。

对于焦虑显著减轻的家长,在带娃变轻松的同时,警惕做“鸵鸟型”家长,家长要关注孩子的学习状态,掌握学业问题是否真正得到解决,而不是认为老师不找家长了、作业不用辅导了就没问题了。

多出来的亲子时间如何利用

“双减”后,14%的家长认为亲子共处时间更多了,53%的家长表示亲子运动时间增加了,同时,也有家长表示,对多出来的时间、精力感到茫然甚至焦虑。

不管是学习辅导,还是带孩子去爬山宿营,家长不仅需要弄清楚“想干什么”“应该干什么”,还要思考“能干什么”,结合自己能力和孩子兴趣特长帮助其更好成长。

面向极速变化的现代社会,家长应为孩子成长树立起更多元的评价标准,不纠结于孩子的分数,更关注有利于孩子长期发展的素质培养,引导和激发孩子内在动力。

做理性家长需要在纷繁的外部环境中,明确自己和孩子的定位,为孩子选择适合其学习兴趣、个体特征的“扬长”发展之路。

家校之间应当建立什么关系

“双减”下,要成为智慧家长,需要明确家校责任边界,做良好家校合作的建设者。

面对“双减”对家庭教育责任的强化,家长要关注陪伴孩子的质量,从身在心可能不在的“在场陪伴”提升为更高质量的“在位陪伴”。

家长和学校要改变成才观,帮助每一个具有不同能力、不同智力特点的孩子获得成功。

学校更专业、家长更理性、社会更有支撑力,这是“双减”应该达成的目标。

编辑:weimin

- 上一篇:如何培养孩子的时间观念

下一篇:孩子不好好写作业怎么办?